Ein viergängiges Menü in völliger Dunkelheit – und das drei Stunden lang – mein Weihnachtsgeschenk für Claudia verhieß kulinarische Freuden mit allen Sinnen minus einem. Nach einem Aperitif hielten wir uns an der Schulter der blinden bzw. stark sehbehinderten Servierkräfte Emre und Sabina fest und wurden zu unserem Tisch 11 im stockfinsteren Speiseraum geleitet. Darauf zu ertasten. Besteck und Serviette, zwei Trinkgläser, ein Brotkorb, eine Wasserschale zum – falls nötig – Fingerreinigen.

Die Vorspeise wurde gleich zum schwierigsten Gang. Denn das Ratatouille mit Büffelmozzarella glitt beim Aufschaufeln leicht über den Tellerrand, Claudia brauchte gleich mal eine weitere Serviette. Leichter ging’s mit der Suppe, über die ich mich tief beugte, um nur ja nichts zu verschütten.

Das Trinken – Wasser und Weißwein bzw. Radler – funktionierte auf Anhieb. Ein von Emre halb gefülltes Glas zum Mund zu führen, war ja auch nicht sonderlich schwierig. Auch der Gruß auch der Küche, ein fruchtiges Zitronensorbet, bereitete ungetrübtes Vergnügen. Dann der Hauptgang: Hühnerfilets, Fisolen und Kartoffelpüree, ich ließ das Messer weg und biss vom auf der Gabel aufgespießten Fleisch. Dann gab’s eine Aufgabe für die Gäste. Ein Stückchen Fimo kneten zu etwas, das dann gebrannt wurde – mein blind geformter Stern sah gar nicht so übel aus. Eine leckere Creme mit Himbeeren und Grappa bwz. Baileys rundeten das Menü ab.

Ich staunte über die Tritt- und Serviersicherheit der beiden Bedienenden, die sich gleich die meisten Namen der 30 Gäste merkten und auch für netten Smalltalk sorgten. Wir durften zu den Stimmen das passende Alter raten und irrten uns bei Sabina gewaltig: Die aus Afghanistan stammende Frau ist erst 17 und hatte an dem Tag ihre Deutschmatura bestanden. Emre ist türkischstämmig und bereits 31 Jahre alt.

Claudia und ich hatten beide vor Jahren bereits ein derartiges Dinner erlebt. Sie war anfangs skeptisch, die Zeit von 18.30 bis 22h im Finsteren verging dann aber recht schnell. Ein be-merkenswerter Abend.

Archiv des Monats: Januar 2026

Asterix in Lusitanien, Asterix-Bd. 41 ***

Ach, waren das noch Zeiten, als wir Gymnasiasten in den 1970ern das jeweils neue Asterixheft der leider längst verblichenen Schöpfer Goscinny und Uderzo in Händen hielten und uns über die vielen gelungenen Gags köstlich amüsierten. Perlen der Comicliteratur wie „Asterix als Gladiator“, „Der Kampf der Häuptlinge“, „Der Seher“ oder „Streit um Asterix“ musste man einfach gelesen und belacht haben. Jedoch, beim Teutates, mit dem Tod von René Goscinny 1977 sank das Humorniveau ab Band 23 („Obelix GmbH & Co. KG“) beträchtlich, sein Partner Albert Uderzo machte zunächst alleine weiter, bis auch er 2020 fast 93-jährig das Zeitliche segnete.

„Asterix in Lusitanien“, also Portugal, bildet nun das 41. Abenteuer des kleinen Galliers und seines dicken Freundes Obelix – und ja, es ist bestenfalls so lala. Die Zeichnungen von Didier Conrad sind zwar von jenen Uderzos nicht zu unterscheiden, Autor Fabcaro ist zwar bemüht, aber oft nicht sonderlich witzig. In Lusitanien wird viel Klischeehaftes vom heutigen Portugal vorweggenommen, etwa der melancholische Fado-Gesang, die Straßenbahn in Lissabon und sogar Fußballidol CR7. Anspielungen gibt es auf die aktuelle Politik und das Internet. So heißt ein römischer Leiter der Informationspapyri Marcus Zuckergus, ein anderer reicher Römer Elonmus. Als Running Gag muss die Fischlastigkeit der lusitanischen Küche herhalten, und Wildschweinfan Obelix mag „Kabeljão“ halt gar nicht gern.

Der „Spiegel“ befand, dass es dieser Band „sogar mit den Klassikern aufnehmen“ könne. Wohl kãom, befinde ich. Aber es gab auch schon schlechtere. Nach Band 23 halt.

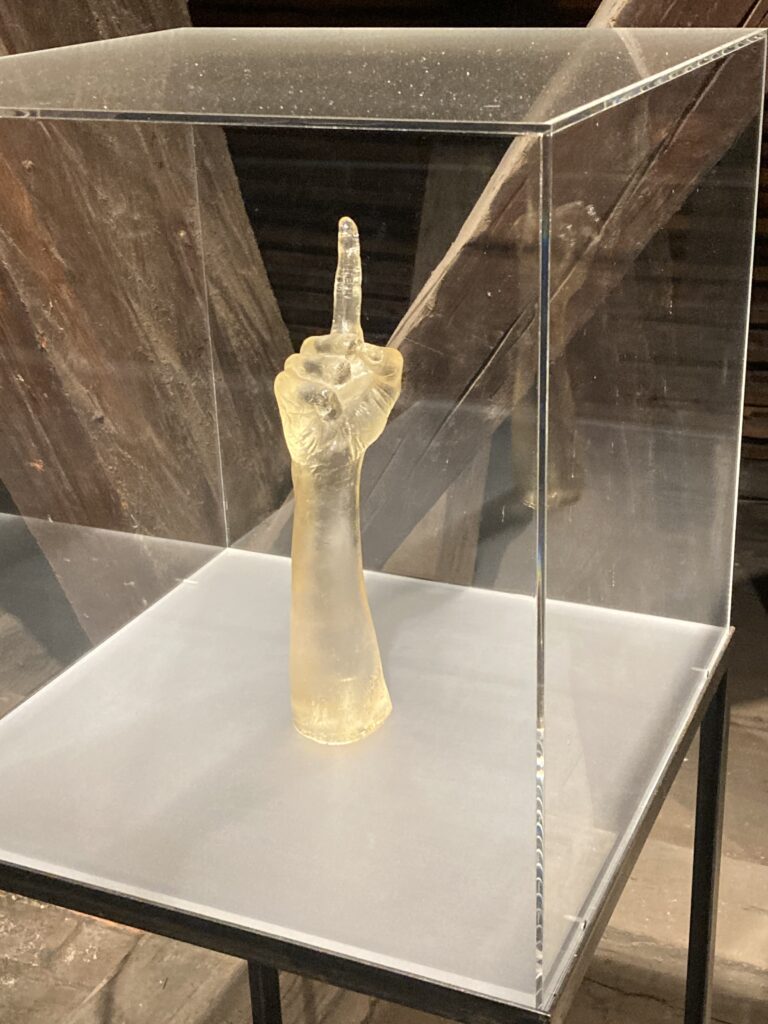

Ausstellung „GOTT HAT KEIN MUSEUM. Aspekte von Religion in Kunst der Gegenwart“, KULTUM Graz *****

Endlich nachgeholt: Besuch bei der an meinem Geburtstag eröffneten und noch bis 11. Juli zugänglichen Jubiläumsschau zu 50 Jahre KULTUM, der Topadresse in Österreich für Brückenschläge zwischen zeitgenössischer Kunst und Christentum. „GOTT HAT KEIN MUSEUM“ ist programmatisch und war bereits bei Johannes Rauchenbergers dreibändiger Bestandsaufnahme von Religion in der Kunst des 21. Jht.s titelgebend. Wer im ehemaligen Grazer Minoritenkloster museale Bildtradition mit Gott als zwei Männer und einer Taube, einer gläubig schicksalsergebenen Madonna oder einem triumphalistisch (?) leidenden Gekreuzigten sucht, ist hier fehl am Platz. Gott entzieht sich jeder Musealität, und bei so manchem Exponat stellte sich (wohl nicht nur mir) die Frage: Was hat das mit Religion/Gott zu tun?

Dass Gott/Christus in der heutigen Gesellschaft zum großen Abwesenden wurde, zeigt sich z.B. in einem Dutzend Kreuzigungsszenen, die das Künstlerpaar „zweintopf“ als Puzzle (siehe Fotos unten) zusammengesetzt hat. Jesus bleibt dabei aber jeweils ausgespart, unsichtbar, unerkannt vielleicht. Er fehlt, würde Martin Walser sagen. Ganz offensichtlich und zugleich ironisch gebrochen ist die Absenz Gottes auch in Werner Reiterers „Altarentwurf“: Gezeigt wird „Gottes Schreibtisch“ mit zurückgelassenem Handy, einem abgelegten Heiligenschein und einer lapidaren Notiz auf einem Zettel: „Will be back in 5 minutes. God“. Wann er/sie wiederkommt, und ob überhaupt, bleibt offen. Religion als Tabula Rasa, sprichwörtlich wie auch buchstäblich im Letzten Abendmahl – „Ultima Cena“ – von Julia Krahn: Ein großer, nur mit einem weißen Tuch bedeckter Tisch und der darauf sitzenden Taube (Heiliger Geist?) bietet nichts Einladendes oder gar Nahrhaftes. Kein Wunder, dass auf dem Foto auch Fußabdrucke einer Weggehenden zu sehen sind.

Subtil Guillaume Bruères wie hingekritzelt wirkende Golgatha-Szene mit drei Gekreuzigten. Über dem linken steht „GOTT WO BIST ICH?“ Ich statt du – wer diese Frage stellt, ist selbst ein mit (Fall-)Fehlern behafteter Verlorengegangener, der sich (und Gott?) erst finden muss.

Wie sagte Bischof Hermann Glettler, der mit seinem Geflecht aus verschweißten Sargkreuzen selbst in der Ausstellung vertreten ist, bei der Eröffnung am 26. September 2025? Das KULTUM sei ein Ort, in dem für die Gläubigen, Suchenden und Zweifelnden genügend Platz sei. Auch ich von Gott etwas Entfremdeter suche nach Halt in dieser haltlosen, wertarmen Ära – und will mich dabei, wie im „Kultum“, irritieren und provozieren lassen. Jesus macht dabei keinen Druck. ER HAT ZEIT, dachte ich mir bei Manfred Erjautz‘ kühner Installation „Your Own Personal Jesus“, bei der Corpus und Arme Christi zu Turmuhrzeigern werden. Einer von vielen Exponaten im KULTUM, das zum Nach-Denken einlädt. Und je länger ich das tue, umso kostbarer erscheint mir die Schau.

Besuch im Hamam Baden, 23. Jänner 2026

Es ist mehr als 40 Jahre her, dass ich einmal ein Hamam, ein türkisches bzw. orientalisches Bad, besuchte. Das war im Rahmen einer österlichen Türkeireise mit meinem Freund und Mitbewohner Fips/Friedrich, der heute Märchenerzähler ist und lieber Frederik heißt. Die Behandlung in der heißen Nässe im Hamam in Bursa war … wie soll ich es nennen … streng. Soll heißen, ein großer, schwerer Kerl widmete sich mit Seife, Abrubbeln, Dehnen und Massage (bei der er mit dem Fuß auf meinen Rücken trat) meinem noch jugendlich sportlichen Körper. Danach fühlte ich mich wie gerädert – und dennoch erstaunlich wohl.

So auch diesmal, wenn auch weniger grob, bei der Einlösung des Weihnachtsgeschenks von Claudia in – wie passend – Baden bei Wien. Wir gewöhnten uns erstmal, nur mit einem Tuch bekleidet, eine Dreiviertelstunde lang an die dampfbadähnliche Wärme. Dann wurden wir auf einer steinernen Liegefläche jeweils von einem Bademeister verwöhnt: Unsere durch die Hitze geöffneten Poren rieben die beiden mit einem Peeling-Handschuh kräftig ab, um abgestorbene Hautschuppen zu entfernen. Danach wurden wir eingeseift, ja vollständig von Schaum umgeben, und erneut kräftig massierend gewaschen und gedehnt.

Ich sah und hörte bei all dem nur eingeschränkt. Meine 7-Dioptrien-Brille lag ja in der Umkleidekabine, im Feuchtraum dominierte Wasserglucksen und orientalische Entspannungsmusik. Den letzten „Gang“ vor dem Entspannen im Ruheraum bildete eine Ganzkörperölung mit „Hamam Spezial“. Zur Liege brachte uns der Gastgeber dann Minzetee und Trockenfrüchte. Ich gönnte mir nach einer Weile noch eine etwa halbstündige Rückenmassage, deren Qualität jedoch nicht an die davor geschilderte Zeremonie („Badegang 1001 NACHT“ um je 112.-) heranreichte.

Die Hamam-Tradition im Vorderen Orient bzw. im ganzen arabischen Raum reicht angeblich bis in die umayyadische Periode (7./8. Jahrhundert) zurück. Schwitzbäder wie die Sauna in den skandinavischen Ländern und im russischen Raum oder die römischen Thermen gibt es seit Jahrtausenden. Und wie die Saunen haben auch Hamams eine enorme Bedeutung bei der Pflege sozialer Kontakte. Uns hat’s jedenfalls gefallen, und das Körpergefühl nach den paar Stunden in Baden war wohlig angenehm.

Klub66, Seniorendisco im U4

Mit 66 erstmals ins legendäre U4 tanzen gehen, und das am 63. Geburtstag meiner Liebsten – das hat doch was, dachte ich. Doch zuerst der Dämpfer: um 17 Uhr (!) bei winterlichen Temperaturen gute 20 Minuten anstehen, bis wir und viiiele andere Oldies – die meisten davon Mitglieder von Pensionistenklubs – endlich eingelassen wurden. Anmeldung war erforderlich, Eintrittsgeld nicht. Manche kamen im Glitzerlook, die anwesenden Herren der Schöpfung deutlich tanzfauler als so manche nimmermüde ehemalige Discomaus. Die Tanzfläche war jedenfalls stets gut gefüllt – immer wieder auch von uns beiden.

Der DJ legte Hits aus den 70ern und 80ern auf. Viel Abba, Italo-Hits, keine L’Amourhatscher. „Standard“-Redakteurin Irene Brickner, selbst deklarierte 59, recherchierte für eine Reportage, hatte doch die erste Auflage der Oldiesdisco im November 2025 für Furore gesorgt. Mal sehen, ob sie unsere Wortspenden berücksichtigt.

Um ca. 20 Uhr, nach etwas mehr als 2 Stunden, hatten wir genug. Der Tag war mit Schnitzelessen bei Meissl&Schadn, Kaffeejause im Landtmann und U4 ohnehin prallfeiervoll. „Von 18 bis über 80 – so generationenübergreifend wird hier nicht jeden Tag gefeiert“, hieß es auf https://kwp.at/pensionistenklubs/klub66-liess-das-u4-erneut-beben/. „Zum zweiten Mal verwandelte sich die Wiener Kult-Disco in einen vibrierenden Treffpunkt der Generationen und übertraf den ohnehin fulminanten Auftakt vom November 2025 noch einmal deutlich.“ Fortsetzungen sind geplant, nächstes Mal am 26. Februar. Und dass wir wieder mit von der Partie sind, kann gut sein.

Leo Perutz, „Der schwedische Reiter“, SZ Bibliothek 2008 ******

Kafka, Rilke, Werfel, Kisch – sie alle wurden als deutsch schreibende, altösterreichische Autoren in Prag geboren. Auch Leo Perutz (1882-1957), von dem ich soeben ein erstes Buch, „Der schwedische Reiter“, fertig las. Es ist ein Meisterwerk, und ich bin froh, diese trotz Germanistikstudiums lang bestehende Lücke nun geschlossen zu haben.

Der in der ausgehenden Barockzeit spielende Roman um zwei junge Männer erschien 1936, als Perutz‘ erfolgreichste Zeit als Schriftsteller eigentlich schon vorbei war. Das Buch ist wie andere des gelernten Versicherungsmathematikers in der Vergangenheit angesiedelt und weist Elemente des Phantastischen auf. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die altertümelnde Sprache in „Der schwedische Reiter“, die der Autor aber virtuos und passend zur geschilderten Epoche um das Jahr 1700 einsetzt.

Die Geschichte handelt von einem namenlosen Dieb, der die Identität eines adeligen schwedischen Soldaten annimmt, um in einer von Krieg und Verrat geprägten Welt zum Erfolg zu kommen. Die finanzielle Basis, um das Herz und das Landgut der schönen und tugendhaften Maria Agneta zu gewinnen, schafft er sich als Hauptmann einer sechsköpfigen Räuberbande. Einige Jahre später holt ihn diese Vergangenheit aber ein, und um Frau und Tochter nicht zu brüskieren, zieht er vermeintlich in den Krieg im Dienst des Schwedenkönigs Karl XII., wobei auch der wieder aufgetauchte eigentliche schwedische Reiter Christian von Tornefeld wieder auftaucht.

Der namenlose Dieb verstrickt sich in ein Netz aus Identitätswechseln, Täuschungen und Schicksalsschlägen, das die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen lässt. Perutz verbindet meisterhaft Spannung mit philosophischen Reflexionen über Wahrheit, Identität und das Schicksal, dem sich alle zu beugen haben… Mein Buch des Jahres, schon im Jänner gelesen?

Gerald Krieghofer, „Die besten falschesten Zitate aller Zeiten“, Molden 2023 ****

Ein Buch zum Immer-wieder-Zwischendurchlesen: 25 Zitate von Hildegard von Bingen über John Lennon und Hanna Arendt bis Astrid Lindgren, die aber gar nicht von den Genannten stammen, wie der im August 2025 verstorbene Autor und Literaturwissenschaftler Gerald Krieghofer in seinen akribisch recherchierten und humorvoll formulierten Kurztexten darlegte.

Zitate sind beliebtes Doping für Ansprachen, Powerpoint- Präsentationen und Social-Media-Posts: geistvolle, scharfsinnige oder bloß altkluge Zitate von allerlei Geistesgrößen. Einstein, Laotse oder Tucholsky sind die beliebtesten Spender. Doch viele sind schlichtweg Fake, wie Krieghofer auch in seinem Blog https://falschzitate.blogspot.com/ aufdeckte. Mehr als 700 hatte der amüsante I-Tüfelreiter bereits enttarnt. Im vorliegenden Sammelband versammelte Krieghofer die besten falschen Sprüche aus Politik, Kultur, Sport, Wissenschaft und Religion in einem Buch, das sich bestens als Klolektüre für nicht ganz kurze Aufenthalte eignet – und das meine ich nicht ironisch.

Daniel Kehlmann, „Lichtspiel“, Rowohlt 2023 *****

Daniel Kehlmann, „Lichtspiel“, Rowohlt 2023

Filmkunst unter der Knute des NS-Regimes – (wie) kann das gelingen, ohne sich verbiegen und in Dienst nehmen zu lassen? Eigentlich gar nicht, lautet die Antwort von Daniel Kehlmann in seinem bisher jüngsten Roman über den österreichischen Regisseur G. W. Pabst, der mit Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau und Ernst Lubitsch zu den Großen der Weimarer Republik zählte. In lose miteinander verbundenen „Filmszenen“ schildert Kehlmann anspielungsreich (ich musste öfter mal Wikipedia zu Greta Garbo, Louise Brooks, Leni Riefenstahl oder den Literaten im Pariser und US-Exil befragen) das künstlerische Schicksal eine offenbar begnadeten Filmschaffenden, der Stummfilmklassiker wie „Die freudlose Gasse“ (1925) oder „Die Büchse der Pandora“ (1929) schuf.

Als „roter Pabst“ vor dem aufkommenden Nationalsozialismus geflohen, muss er feststellen, dass in Hollywood sein früherer Ruhm nicht mehr zählt. Seiner alten Mutter zuliebe kehrt er mit Frau und Sohn zurück in die zur Ostmark gewordenen Heimat, dann werden die Grenzen wegen des ausgebrochenen Weltkriegs geschlossen – und Pabst, seine Frau Gertrude und der bald NS-infizierte Sohn Jakob müssen mit den neuen Gegebenheiten zurechtkommen. Und der Heimkehrer wird instrumentalisiert von Goebbels und seiner Propagandamaschinerie. Unter diesen Umständen Bleibendes zu schaffen, scheitert – exemplarisch dargestellt am verschollenen letzten NS-Filmprojekt und vermeintlichen Meisterwerk Pabsts, „Der Fall Molander“, der auf dem Roman eines Naziautors basiert. Es zeigt sich, dass die Ideologie auch die Beziehungen vergiftet – jene zwischen Regisseur, Ehefrau und Sohn – und (wie gerade aktuell spürbar) das Dunkelste der menschlichen Seele zutage fördert.

Kehlmann zeigt das überzeugend durch wechselnde Perspektiven, geschliffene Dialoge, entlarvende Gesten. Und manchmal, als sich z.B. der schon demente ehemalige Regieassistent Pabsts zu Gast in der mir aus Kindertagen bekannten „Guten Abend am Samstag“-Show von Heinz Conrads in Erinnerungen verliert, wird’s auch humorvoll.

Ich las von Kehlmann bisher nur seinen Weltbestseller „Die Vermessung der Welt“. „Lichtspiel“ macht Lust auf weiteres…

„Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“ (Edgar Reitz, D 2025) *****

Anfang des 18. Jahrhunderts gibt die hochgebildete preußische Königin Sophie Charlotte ein Porträt des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz in Auftrag, der einst ihr bewunderter Lehrer war. Ein Erstversuch mit dem geckenhaft eitlen, konventionellen Hofmaler Delalandre (Lars Eidinger) scheitert. Stattdessen kommt die Niederländerin Aaltje van de Meer (Aenne Schwarz) zum Zug, die sich im misogynen Umfeld der hohen Kunst zunächst als Mann ausgibt. Ihr „Outing“ verhindert nicht ausgiebiges Philosophieren mit dem Universalgelehrten Leibniz (Edgar Selge), der mir Schmalspurtheologen bisher vor allem für seine Theodizee und die These von der von Gott erschaffenen „besten aller Welten“ bekannt war.

Der nunmehr 93 Jahre alte Regisseur Edgar Reitz entwirft rund um diesen fiktiven Porträtauftrag ein intellektuell reizvolles Kammerspiel mit nur wenigen Agierenden und Gesprächen über Kunst, Liebe und Wahrheit (die man gerne ein zweites Mal hören würde). Es geht um Fragen wie: Hält Malerei nur einen kurzen Moment fest oder spiegelt sich darin auch Zeit? Ist das/der Abgebildete überhaupt in seinem Wesen zu erfassen? Und mehr noch um Theologisches: Was ist die Seele? Hat Gott nicht eine äußerst mangelhafte Welt erschaffen? Ist das Böse nicht die Voraussetzung von Entscheidung dafür oder dagegen und damit von Freiheit?

Meine Hochachtung vor dem in vielen Dingen so bewanderten Philosophen aus Leipzig bzw. Hannover stieg durch diesen „reitz-vollen“ Film enorm. Er erfand nicht nur eine komplexe Rechenmaschine, sondern u.a. auch eine horizontale Windmühle, kümmerte sich um praktische Verbesserungen im Bergbau und nahm in seinen Überlegungen den Internationalen Gerichtshof und in seiner Monadenlehre auch das Prinzip der Computerprogrammierung vorweg. Reitz hoffte, dass sich das Publikum „mit der Glückseligkeit anstecken lasse“, die Königin Sophie Charlotte im Umgang mit Leibniz empfindet. Weitgehend gelungen, würde ich sagen.

„Leibniz“ nimmt sich die Freiheit der philosophischen Spekulation heraus, lobt auch der deutsche „Filmdienst“ – „der spröden filmischen Form zum Trotz dominiert der intellektuelle Spieltrieb“. Und das dem Thema angemessen auch durchaus ästhetisch ansprechend: Die Kamerabilder im düsteren Atelier greifen die Bildsprache eines Caravaggio, Vermeer und Rembrandt auf, die zur Zeit von Leibniz in höchster Blüte stand.

„Avatar: Fire and Ash“ (James Cameron, US 2025) ***

More of the same, Part 3: James Cameron wiederholt seine 2009 gestartete Avatar-Filmreihe zum dritten Mal. Wieder mit phantasievollen, kreativen Designstücken aus der Gegenwelt Pandora, irgendwo in den Fernen des Weltalls. Wobei: „Gegenwelt“ stimmt so nicht, denn die Themen sind dieselben wie auf der guten alten Erde. Rücksichtslose Profitmacher und Militärs beuten den idyllischen Planeten aus, in dem die brutal gejagten Wale sprechen können, Felsbrocken schwerelos in der Luft schweben und blauhäutige Indianer, die hier „Na’vi“ heißen, auf Drachen reiten. Diesmal kommen zu den bööösen Bleichgesichtern von der Erde auch noch indigene Schurken dazu – das Asche-Volk Mangkwan, das mit den menschlichen Eroberern gemeinsame Sache macht. Oberbösewicht ist wie schon in Teil 1 und 2 Col. Miles Quaritch, der wie der davor querschnittgelähmte Hauptheld Jake Sully als Avatar in einem Na’vi-Körper lebt. Und ich nehm’s vorweg: In Teil 4, angekündigt für 2029, wird Quaritch nicht mehr sein Unwesen treiben.

Gefühlte zwei Stunden des insgesamt dreieinviertel Stunden dauernden Dramas sind (Überlebens-)Kampf. Und gegen die gefinkelten Waffen der Menschen und die mit Schnellfeuergewehren aufgerüsteten Mangkwan sieht es für die mit Pfeilen und Speeren agierenden Na’vi nicht wirklich gut aus – bis, ja bis sich die Naturmuttergöttin Eywa endlich dazu bequemt, hilfreich einzuschreiten und alle Widersacher in einen Sog nach oben … aber seht selbst.

Oder nein. Als sehenswert kann ich das 3D-Epos nicht guten Gewissens empfehlen. Dazu ist der Teil 3 den beiden vorangegangenen zu ähnlich. Und die holzschnittartigen Dialoge bieten sogar Anlass zu Ironie. „Das ist eine Familie. Das ist keine Demokratie“, sagt der ökobekehrte Ex-Marine Sully beim Mäuseraufstand seiner Nachkommen.

Wetten, dass die davongekommene Mangkwan-Häuptlingsfrau Varang im 4. Teil prominent vorkommt? Dann aber wohl ohne mich und meine jungen Kinobegleiter:innen, denen ich Avatar 3 zu Weihnachten schenkte. Was beim ersten Teil noch eine visionär erscheinende Neudefinition der 3D-Technologie als Hilfsmittel für traumartige Szenarien war, wirkt 16 Jahre später in die Jahre gekommen. Die Haltbarkeit von Peter Jacksons „Herr der Ringe“-Trilogie übertrifft Camerons Serie bei weitem.