Wir waren mit dem Auto unterwegs – was in Wien selten der Fall ist. Aber es galt, Claudia zum Operateur ihrer lädierten Schulter zu bringen. Und danach wollte sie unbedingt in die äußere Mariahilferstraße (Nr. 192), warum auch immer. Ich wenig begeistert, da nicht gerade auf der Strecke am Weg nach Hause. Aber gut.

Ihr Ziel war ein Café, ein besonderes, für seine Röstkompetenz ausgezeichnetes: Gota, „Coffee Experts“, die Internationalität u.a. mit einer nur auf Englisch gehaltenen Website zum Ausdruck bringen. Als wir exzellenten Cappuccino und einen Snack aßen, eröffnete mir Claudia, sie schenke mir als Dank für meine „Schulter-Unterstützung“ einen Barista Workshop, den Gota regelmäßig anbietet und der für mich an einem Samstag während ihres mehrwöchigen Reha-Aufenthalts anberaumt war.

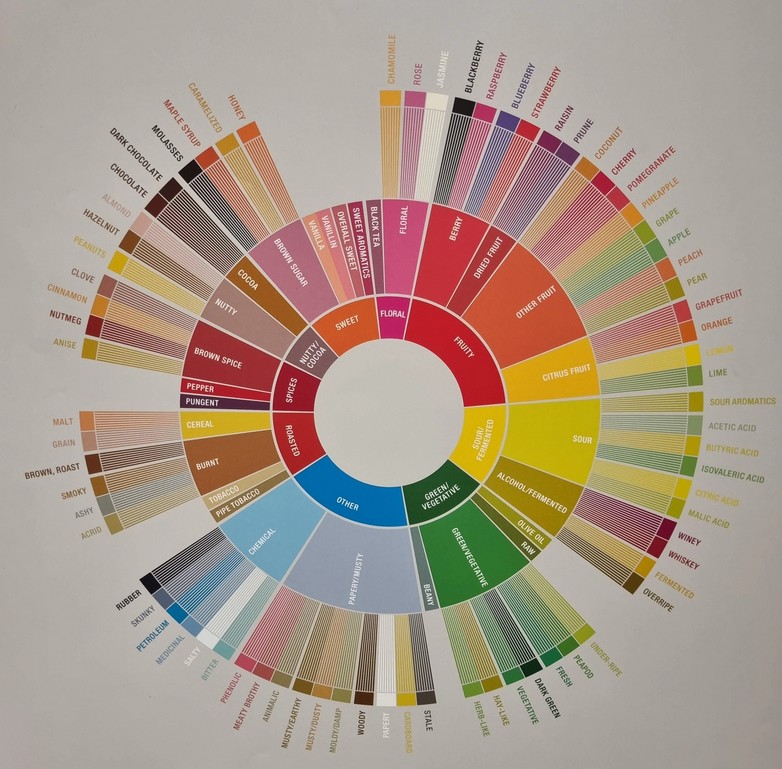

Heute, am letzten Mai, war es soweit. Vorab informierte ich mich auf Wikipedia über Kaffee-Basics: Arabica und Robusta als Hauptsorten, anregende und sogar gesundheitsfördernde Wirkung des Koffeins, Handelsströme ausgehend vom Coffee belt… Gota-Experte Michi informierte weiters über die verschiedenen Kaffeeverarbeitungsmethoden, vor allem übers Rösten, über Mahlwerkkalibrierung, Umgang mit Espressomaschinen und Kaffeemühlen, Extraktion und sogar übers Aufschäumen von Milch bis hin zur Latte Art. Viel Interessantes und vieles, dass ich bald wieder vergessen werde, vor allem den Umgang mit Maschinen, die wir gar nicht im Haushalt haben.

Was ich mir merken möchte: die Grundregeln der Espressozubereitung: 15g Kaffeepulver sollen nach dem Bedienen unserer Delonghi Dedica zwischen 20 und 30 Sekunden lang die doppelte Menge Espresso – also 30g – ergeben. Die Brühtemperatur liegt bei über 90 Grad, der Druck bei beachtlichen 9 bar. Das sollte eine gut sichtbare Crema ergeben. Läuft das Wasser zu kurz durch, kommt es zu einer Unterextraktion, d.h. die Gehaltsstoffe der (zu grob gemahlenen? Im Siebträger mit dem Tamper unzureichend planierten?) Bohnen kommen nicht zur Geltung. Das Ergebnis hat statt einem ausgewogenen Verhältnis von sauer, bitter und süß nur ersteres. Werden die Bohnen aber zu fein gemahlen und „tropft“ der Espresso nur so runter, dann kommt es zu einer Textur „wie Sirup“, so Michi über diese Überextraktion.

Wer Kaffee lieber als Verlängerten mag so wie meine Liebste, dann ist es laut Michi besser, heißes Wasser zuzugeben („Americano“) statt eines zweiten Durchlaufs desselben Siebinhalts.

Gute Kaffeeröstungen bieten viele Infos zu Herkunft, Geschmacksprofil, Anbauhöhe und Röstungsvariante – in Italien wird stark geröstet, die Bohnen sehen dann sehr dunkel aus; bei Gota mag man’s lieber weniger und heller (was aber eher die Säure betont und ich nicht so schätze).

Wie auch immer: Ich muss mal in unserer Küche mit Waage und verschiedenen Malgraden herumexperimentieren und Geschmackserfahrungen sammeln. Morgen geht’s los (heute hatte ich schon zu viele Espressi).